香港文化博物館

香港文化博物館(英語:Hong Kong Heritage Museum)位於香港新界沙田市中心,是由康樂及文化事務署管理的一所綜合性博物館,內容涵蓋歷史、藝術和文化等範疇。博物館耗資超過8億港元興建,2000年12月17日正式對外開放。館內設有12個展覽場館,陳列面積達7,500平方米,為香港最大型的博物館。2009/10年度總參觀人數達到479,000人次。

博物館透過常設展覽館及專題展覽館的多元化展覽及節目,讓參觀者在欣賞文物之餘,還可以參與其中活動,寓學習於消閒。博物館亦出版季度博物館通訊、製作教學資源冊及工作紙,同時也舉辦相關講座、學校節目、親子/兒童活動、劇院節目和導賞服務等,鼓勵不同社群學校參與博物館活動。

香港鐵路博物館、三棟屋博物館及上窰民俗文物館是香港文化博物館的分館。

歷史

區域市政局早於1991年2月通過發展其轄區內的博物館服務,並通過於沙田興建一所博物館。1995年2月建築工程獲得正式批准,由建築署負責設計及監督,3月16日由時任區域市政局主席張人龍主持奠基。工程於2000年完成,同年8月展開展覽工程,於2000年12月16日由第一任行政長官董建華主持開幕禮,並於翌日正式開放予市民參觀。

香港文化博物館現任總館長是黃秀蘭,歷任的總館長如下:

第1任 嚴瑞源

第2任 明基全 現任古物古蹟辦事處執行秘書

第3任 黃秀蘭 現任歷史博物館總館長

現任 盧秀麗

設施

設於地下的金庸館

徐展堂中國藝術館

「武‧藝‧人生──李小龍」

博物館的規模屬全港最大,採用中國傳統的四合院布局。博物館共設有6個長期展覽廳及6個專題展覽廳、一個可容納400人的劇院、可供租用的演講室及教育活動室,亦設有博物館禮品店及餐廳,讓參觀者購買紀念品、刊物及稍事休息。博物館亦設有私家車及單車停車場。

常設展覽廳

常設展覽廳

地下

兒童探知館:介紹自然及文化歷史,包括香江童玩展覽,回顧香港昔日流行玩具。

金庸館:於2017年2月28日揭幕,3月1日對外開放,連同其互動節目展區佔地約2500平方呎,透過300多項展品,展示查良鏞博士武俠小說的創作歷程與貢獻。

1樓

粵劇文物館:介紹香港粵劇表演及發展,博物館蒐藏的粵劇文物包括昔日名伶的表演用品和服飾。

趙少昂藝術館:展出趙少昂與其他當代大師作品。

2樓

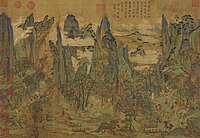

徐展堂中國藝術館:展示徐氏藝術基金捐贈的珍貴中國文物及藝術品,如歷代陶瓷、陶塑、青銅器、西藏珍品等文物。

「武‧藝‧人生──李小龍」:於2013年7月20日(即李小龍逝世40周年當日)揭幕,為期5年,展出其逾600件文物,包括戲服、親筆繪圖和筆記等。展覽場地總面積達850平方米,設立有多組特別建置,包括怖置了李小龍5齣經典武術電影的重要場景、模擬李小龍的健身室及書室。展覽亦特設了收藏家系列,定期更換和展出來自不同收藏家借出的珍藏。

趙少昂藝術館內參照趙氏位於太子道嶺南藝苑畫室「蟬嫣室」舊貌仿設的畫室

已關閉的常設展覽廳

視聽導賞廳:位於地下,佔地2,000平方呎,透過一套以《文化承傳》為題的短片展現香港的文化特色,細說博物館在保存文化遺產上的角色。導賞廳內亦陳列多項精選文物,可以先睹藏品的精彩部份。導賞廳已於2015年10月暫停開放,改為「金庸文學展廳」,原預計2016年12月開幕,現延遲到2017年3月1日向公眾開放。

新界文物館:位於1樓,介紹香港新界歷史及文物,館內陳列逾300件新界文物,利用「自然環境」、「史前生活」、「貿易與海防」、「漁家掠影」、「鄉村情貌」、「英國管治」、「舊貌展新顏」及「新里程」時光隧道,追溯自然環境及社會變遷,並展出香港未來建設和發展。該館由2016年6月28日起暫停開放。

專題展覽廳

專題展覽館在不同時間推出多元化的展覽主題。曾經展出的節目包括

萬壽無疆─乾隆八旬賀壽」(2000年12月17日 - 2001年3月15日)

香港漫畫世界」(2000年12月17日 - 2001年10月2日)

銀裝盛彩 ─ 中國少數民族服飾 2001年12月19日 - 2002年3月17日

粵劇花旦王芳艷芬(2002年10月9日 - 2003年4月7日)

陳幼堅─生活的藝術」(2003年7月6日 - 2003年10月27日)

港飲港食」(2003年9月17日 - 2004年4月26日)

亞洲拼圖 ─ 第十八屆亞洲國際美術展覽會(2003年12月10日 - 2004年3月8日)

四寶獻瑞:圓明園生肖頭像展」(2004年1月10日 - 2004年1月25日)

建─香港精神紅白藍」(2004年11月17日 - 2005年4月18日)

絲路珍寶─新疆文物大展」(2005年12月21日 - 2006年3月19日)

三星閃爍 金沙流采 ─ 神秘的古蜀文明(2007年6月6日 - 2007年9月9日)

產品‧設計‧生活(2006年11月26日 - 2007年6月25日)

歌潮‧汐韻-香港粵語流行曲的發展」(2007年11月11日 - 2008年8月4日)

生活佩飾 珠寶演繹」(2008年5月17日 - 2009年2月16日)

兒童樂園 ─ 羅冠樵的藝術世界」(2008年7月13日 - 2009年3月2日)

古代奧林匹克運動會 — 大英博物館奧運珍藏展」(2008年8月3日 - 2008年11月24日)

戲台上下—香港戲院與粵劇」(2008年10月19日 - 2009年5月18日)

中國非物質文化遺產展」(2008年12月21日 - 2009年2月16日)

梨園生輝─唐滌生與任劍輝」(2009年12月20日 - 2010年9月27日)

彼思動畫25年(2011年3月28日 - 2011年7月11日)

獅子山下‧掌聲響起‧羅文 (2011年12月21日 - 2012年7月30日)

天風舊夢 ─ 高奇峰師徒作品展 (2012年4月18日 - 2013年9月16日)

畢加索─巴黎國立畢加索藝術館珍品展」(2012年5月19日至7月22日)展出四十八幅油畫和七件雕塑,包括《坐著的女孩》和《赤足的少女》等真跡等。

《西蜀天工》:四川非物質文化遺產(技藝)展覽 (2012年6月15日 - 2012年6月21日)

禮重情隆:回歸賀禮精選 (2012年6月20日 - 2013年2月25日)

俄羅斯藝術展─法貝熱 --- 俄羅斯宮廷遺珍」(2013年2月6日至4月29日)展出200多件俄羅斯宮廷珠寶和飾物,包括珠寶師彼得‧卡爾‧法貝熱為俄國皇室精心設計的復活蛋珠寶擺設。

宮崎駿高畑勳─吉卜力工作室場面設計手稿展.高畑勳與宮崎駿動畫的秘密展覽」(2014年5月14日至8月31日)

敦煌─說不完的故事(2014年11月28日至2015年3月16日)

嶺南獨秀 — 紀念趙少昂誕辰一百一十周年展覽(2015年5月23日至2015年9月7日)

海外藏珍 — 舊金山亞洲藝術博物館藏趙少昂作品展(2015年5月23日至2015年9月7日)

時間遊人(2015年4月11日至2015年9月28日)

潛行.夢空間(2015年6月3日至2015年9月28日)

聲藝永存.向林家聲致敬(2015年9月9日至2015年11月2日)

祝福的印記 ─ 傳統童服裏的故事(2015年12月18日至2016年3月21日)

他鄉情韻──克勞德‧莫奈作品展(2016年5月4日至2016年7月11日)

宮囍 — 清帝大婚慶典(2016年11月30日至2017年2月27日)

羅浮宮的創想——從皇宮到博物館的八百年(2017年4月26日至2017年7月24日)

敦煌韻致-饒宗頤教授之敦煌學術藝術展(2017年5月24日至2017年9月18日)

八代帝居 ─ 故宮養心殿文物(2017年6月30日至2017年10月15日)

2016年「他鄉情韻 — 克勞德‧莫奈作品展」中的日式『水園』互動專區,觀眾可透過平板電腦,建設屬於自己的睡蓮池塘。

非物質文化遺產組

2004年11月香港特別行政區政府確認《保護非物質文化遺產公約》適用於香港,隨著《公約》於2006年4月生效,特區政府於同年在香港文化博物館內成立非物質文化遺產組,以執行《公約》要求的具體工作。按《公約》第12條規定積極籌劃進行全港性非物質文化遺產普查,以制訂一份香港的非物質文化遺產清單。並於2008年7月成立非物質文化遺產諮詢委員會,就進行非物質文化遺產普查向政府提供意見。

開放時間

星期一、星期三至五:上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期:上午10時至下午7時

聖誕節前夕及農曆新年前夕:上午10時至下午5時

逢星期二(公眾假期除外)、農曆年初一、初二:休館

入場費

常設展覽於2016年8月1日起免費開放。

成人10港元

全日制學生、殘疾人士及60歲以上高齡人士5港元

20人或以上團體每人7港元

逢星期三免費入場